| Home/La Lachera/I personaggi |Descrizione e morfologia della Lachera|La Lachera nel tempo | |||

|

|||

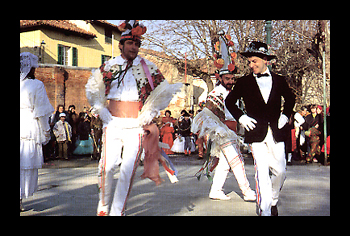

Il Corteo e le danze Nel

contesto originario di Rocca Grimalda, la Lachera consiste in un corteo

mascherato che al seguito di una coppia di Sposi percorre le vie del paese

secondo tappe prestabilite dalla tradizione. |

||

I brani video "La Giga" e "il Calisun" sono tratti dal film etnografico: Piercarlo Grimaldi (a cura di) , La Lachera, regia di Pino Polacchi, CLAU, Torino, 1998. Il brano video "La Lachera" è tratto dal reportage etnografico di Luca Percivalle, Rocca Grimalda 2008.

|

|

|

||||

|

|

||||

|

|

Morfologia Così

come appare dalla documentazione e dalla rigorosa ricostruzione di Franco

Castelli, un’interpretazione corrente vede nella Lachera la rievocazione

di una presunta rivolta popolare che sarebbe avvenuta nel XIII secolo

contro l’esercizio dello jus primae noctis da parte del

feudatario locale Isnardo Malaspina. Tuttavia, tenendo conto della straordinaria

densità folclorico-carnevalesca dell’apparato simbolico,

la festa sembrerebbe piuttosto risentire della avvenuta storicizzazione

in epoca moderna di un rito più arcaico, secondo una riconversione

in senso politico (la rivolta popolare contro un potere crudele e illegittimo)

che ha del resto interessato un gran numero di altre feste tradizionali.

In proposito Castelli cita il Toschi, che mette in luce il depotenziamento

che tali modificazioni hanno finito per comportare nei confronti degli

originari temi “nuziale” e “agonistico”, che andrebbero

rispettivamente ricondotti alla propiziazione della fecondità e

allo scontro tra vita e morte, inverno e primavera, sterilità e

fecondità.

Lo

schema redatto da Castelli ne rappresenta coerentemente personaggi, attributi

e relative funzioni: la coppia di sposi, circondata da personaggi scherzosi

e festanti, sempre connotati da tratti individuanti la fertilità,

vale a dire – nelle culture tradizionali – lo scopo primario

se non addirittura quasi esclusivo del matrimonio stesso. Data l’evidenza

del tema “nuziale”, ancora ricorrendo alla classificazione

del Toschi, risulta però meno evidente il tema “agonistico”,

che tuttavia sembrerebbe trapelare da una certa aggressività dei

“trapulin”, figure chiaramente derivate da maschere zannesche

della Commedia dell’Arte. Questi ultimi infatti prendono posto agli

angoli del virtuale “quadrato magico” in cui sono iscritti

gli Sposi e la loro “corte”, facendo sistematicamente schioccare

le fruste di cui sono armati, quasi a preservare lo spazio del corteo

mascherato da ogni intrusione. Ma quale?

O forse, se proviamo a seguire

un’ipotesi comparatistica, l’intruso da cui guardarsi potrebbe

essere colui che nei riti del ciclo della vita (charivaris compresi)

rappresenta tradizionalmente ciò che nei carnevali è l’inverno

nei confronti della primavera, vale a dire la figura del “vecchio”,

che ancora di recente Jean-Dominique Lajoux ha direttamente riscontrato

nel folclore slavo, riconoscendone l’essenziale centralità

nei “finti matrimoni”: «Le Vieux est un personnage

clef des mascarades nuptiales. Il est décrépi, bossu, boiteux,

fourbu de rhumatismes, mais tout claudiquant, il suit de prés la

mariée tout au long du cortège [...].Le Vieux, de temps

à autre, invective et menace gestuellement le couple ou le marié».

Gesti pateticamente aggressivi come si vede, a rappresentare la comica

e rabbiosa ostilità di una vecchiaia che, sentendosi scavalcata

dalla superiore energia sessuale della gioventù, non riesce tuttavia

a darsene pace e ad ammetterne l’inevitabilità. E non è

raro, precisa ancora Lajoux, che il vecchio venga schernito e irriso dai

personaggi mascherati, sospinto al di fuori del corteo, o addirittura,

come accade di vedere in Anatolia, aggredito e ucciso ritualmente : «Au

cours d’une querelle avec le Nègre, il succombe

même à l’issue d’un simulacre de combat».

Il “negro”, un pastore con il volto infericamente imbrattato

di pece, è evidentemente del tutto isomorfo, per chiare “somiglianze

di famiglia”, a quei “trapulin” che del resto, nella

popolarissima Commedia dell’Arte, avevano il compito di aiutare

i giovani a convolare a giuste nozze contro le gelosie e le pretese resistenze

dei Vecchi. Comunque sia, va perlomeno segnalato che a partire dall’edizione

del 1998, la già citata figura del “guerriero” è

stata reintrodotta proprio con la funzione di disturbare il corteo nuziale

e che, in singolare analogia con i casi segnalati da Lajoux, alcuni personaggi

(nella fattispecie gli Zuavi) si incaricano di scacciarlo mulinando le

loro spade: il Signore dello Ius primae noctis, forse, ma chi,

originariamente? Bibliografia Martinotti,

M.,(scheda musicologica) in Castelli,

F., La danza contro il tiranno : leggenda, storia e memoria della

Lachera di Rocca Grimalda, Rocca Grimalda, 1995, pp.

98-102.

di Margherita

Amateis

|

![]()